霜降秋叶黄

“霜降”是二十四节气中的第十八个节气,也是秋季的最后一个节气。每年阳历10月23日前后,太阳到达黄经210度时,霜降便正式到来。据《月令七十二候集解》记载:“九月中,气肃而凝,露结为霜矣。”此时,冷空气活动频繁,昼夜温差增大,夜间温度有时会降至零摄氏度以下,空气中的水汽凝华于地表与植被,便形成了细微的白色冰针或六角形霜花,晶莹剔透,美丽如画。

古人按照时间的推进,将霜降分为三候:一候豺乃祭兽,二候草木黄落,三候蛰虫咸俯。《逸周书》中提到“一候豺乃祭兽”时说:“霜降之日,豺乃祭兽。”霜降时节,豺狼捕获猎物后,将猎物四面摆放,而后食用,看起来就像是将捕杀到的猎物用于祭祀天地一样。于是,古人便想象豺狼是在先行祭天,以感念上苍赐予其丰盛的食物,如同人间新谷收获,用以祭天,以此祈祷来年风调雨顺。二候之时,西风漫卷,催落了叶,吹枯了草。逐渐寒冷的天气,给大自然中所有的生命带来了一次次的严峻考验,人的情感也易陷入低谷。离愁别恨,萧风冷雨,尽展深秋之苦。及至三候,蛰虫也全在洞中不动不食。此时的大自然,有着一种冷寂之美。大地苍生,经过了生机勃勃的春,风风火火的夏,收获喜庆的秋,生命的轮回,又进入了休眠的状态。蜂蝶不见踪迹,蛰虫无声,都是在以修行的姿态,期待着来年的新生。

我的故乡地处苏北里下河腹地,在有霜的日子,老家人喜用动词“打”来形容霜的驾临,谓之“打”霜。此外,人们还把立春叫“打春”,雷鸣叫“打雷”,闪电叫“打闪”,连衣服淋湿了也叫“打湿”,这些质朴的方言,颇有原始的生动。

农谚有云:“寒露无青稻,霜降一齐倒。”这是以寒露与霜降为时间节点,总结稻作成熟与收割的规律。“霜降不割禾,一天少一箩”,这说明霜降节气是割稻谷的最后期限。在那物资匮乏、粮食奇缺的年代,莫说少一箩,少一把都会让人们心疼得要命!霜降至,正值“三秋”大忙时节,农人们满怀丰收的喜悦,趁着好天气,抢收金灿灿的稻谷。过去,老家有“立冬不种田小麦”之说,就是说要赶在立冬前种麦。“下半年不打凼,春上无指望”,人们摘完棉花,拔回秸秆,整地打凼。庄稼人善于看霜识天气,初霜开始,便有条不紊地安排农事,“霜重见晴天”“霜打红日晒”“一朝有霜晴不久,三朝有霜天晴久”。天上繁霜降,人间秋色深,在秋霜的浸染下,漫山的红枫、梧桐装点着似锦的晚秋。霜,看似冷酷无情,附在瓜果蔬菜表面,却有益无害。看,满树红灯笼似的柿子,是晚秋一道亮丽的风景,霜后的柿子尤为光鲜、甜润;瞧,打霜后的青菜萝卜,吃起来也脆爽爽、甜丝丝的。那是岁月的回甘,是浓霜的深情惠顾。

霜降至,天变冷,却不会让人们对大自然的喜爱减少半分。那时,学校一律放“农忙假”,大概一周或十天半个月。这既是为了让孩子们帮助父母种田,缓解农村大忙的“燃眉之急”,又是为了让孩子们体验“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”的滋味。天才麻亮,大人们就下田收割稻子了,临走前再三叮嘱家里的孩子们:别睡过头了啊,等会儿到田里拾稻穗,去迟就被人家拾光了!晨曦未露,田野里就开始喧腾了,家家户户的大人小孩,像赶集似的集中到田地里忙活起来。大一点儿的孩子懂事、勤快,能帮父母割稻谷、捆稻谷、扛稻把;很小的孩子边拾稻穗,边嘻嘻哈哈,打打闹闹,玩得不亦乐乎!碰到稻禾上的禾虾(稻蝗)“呼”的一声飞起来,他们会快速地追赶过去,小手儿猛地一抓,眨眼工夫,一只灵活的小禾虾就被收入囊中。天大亮时,家中的猫狗也摇着尾巴赶到田里凑热闹了。镰刀的嚯嚯声、大人的说笑声、小孩的嬉闹声……共同奏响一支秋收大忙的乐曲,飘荡在村庄上空。

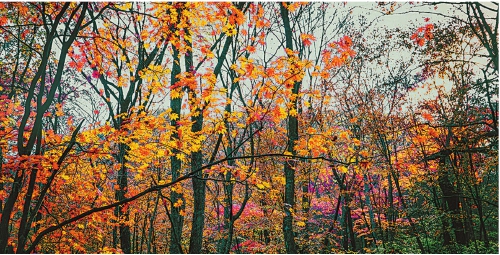

记得那时候,老家人爱把较重的霜叫作“白头霜”。在乡村泥路上,常常可以看见一径一夜白头的野草,还有地面上一层晶莹透亮的白霜。土屋上的黑色麦秸草也覆盖着一层薄薄的清冷。放眼望去,庄稼田里白茫茫的一片。经过田边,总能看见霜华如花,开得密密麻麻。可走近看时,这些花仿佛一下子凋谢殆尽,只剩下连成片状的白色颗粒,飘飘洒洒地覆盖在泥土上面。但走远了再看,草色如旧,一朵朵晶莹的素色小花儿开在田野、丘陵上,美得如画一般。霜,这个神秘而可爱的精灵,是对大地的礼赞,对秋叶的赞美,是对小溪、小河中薄薄冰块的成全。暮秋之美,不在花的绚丽,而在叶的斑斓,在水的亮亮闪闪。平素不曾注意到的树木、花草、溪流,到了这季节,都会“摇身一变”,换上新装。一切的一切,诗情画意,美不胜收。

而如今,身居异地都市的我,再也寻不见儿时的“霜美”图画。但每逢霜降时节,我仍会在自家的“空中菜园”里,抓拍一幅幅霜与植物相互依偎、甜蜜滋润的幸福画面。霜降,就是诗的节气,是画的节气,是美的节气。当霜凝大地,漫山红遍,秋天用积蓄了一生的能量,捧出她生命最后的杰作,纵使叶落归根,化为泥土,亦义无反顾。